AI落地实践连载⑤ | 揭秘上海建科在AI浪潮下的破局突围之道

在人工智能加速向千行百业渗透的当下,为助力企业持续将AI技术转化为实际生产力,我们在公众号开启「AI 落地实践」系列连载,持续分享6月6日「智见新局・AI—— 人工智能 ToB 场景落地研讨会」上各企业代表在不同业务领域的高价值AI落地场景。

本期聚焦上海建科刘丹璇的演讲内容,探寻工程咨询龙头企业的智能化进阶路径。

以下为演讲精华实录:

核心业务与 AI 探索方向

各位嘉宾大家好!我是上海建科工程咨询有限公司科技创新部的刘丹璇。非常荣幸今天能和大家分享我们公司在工程咨询智能进阶和实践探索方面的一些具体做法。

上海建科工程咨询有限公司咨询两大主营业务产品是工程监理和项目管理。前者是对施工单位的质量、进度、投资、安全进行全过程监督和管理,后者是作为建设单位代表,统筹管理整个项目全过程。

工程咨询行业主要项目

工程咨询行业尤其是监理行业有这么几个特点:政府强监管、客户要求高、项目高风险、作业低能级。因此,亟需依赖物联网、大数据、人工智能等技术,实现工程咨询工作的智能化、数据化。近些年,我们公司也围绕主营业务做了许多AI场景的探索。

上海建科 “信息化—数字化—智能化” 进阶之路

三位一体数字化体系

目前我们已经构建了智检装备、智管平台和智链服务三位一体的数字化体系。

第一个是智检装备。包括工地上的摄像头、带摄像头的智能安全帽,还有自动巡视机器人,这些都是用来在工地现场实时采集数据的。

第二个是智管平台。主要针对监理和项目管理业务,把装备采集的数据汇集到这里做分析。

第三个是智链服务。我们把平台上积累的影像数据、风险数据,还有监理报告、总结这些文档类数据,都汇集到知识管理平台上,方便同事们复用经验。另外还有一个 “建科小智”,是基于知识管理平台的企业级数据库和DeepSeek本地化部署搭建的智能问答机器人。

智检、智管、智链三位一体数字化体系

智能化应用场景实践

下面展开介绍一下我们的智能化场景。

第一个场景围绕公司核心业务—— 工地质量安全管理。我们研发了人员统计、安全帽佩戴检测、临边防护区入侵等 20 种场景管理功能。

具体流程是通过质检装备采集质量安全要素数据,回传到智管平台,用图像识别算法识别隐患,再通过手机 APP 推送给工程师,实现风险实时预测、预警和快速解决。

工地安全质量管理流程示意

今年我们还在研发一款适应复杂工地环境的智能巡检机器人,我们采购了传感器,配上自主研发的图像识别算法,搭载移动底座组合成机器人,用于工地质量安全管理,实现风险监控、预警和数据联动。

智能巡检机器人示意

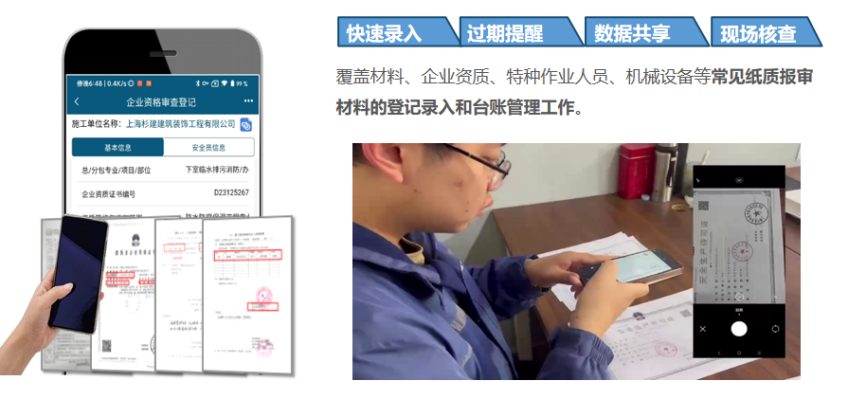

第二个场景是智能台账管理,和今天的承办单位金现代合作研发的。以前工地现场对材料、企业资质、特种作业人员的纸质资料管理,需要工程师手工录入平台,费时费力还容易错。现在基于 OCR 技术,工程师拍照就能提取信息录入平台,不仅提高效率和准确性,还能智能提醒材料过期,实现数据共享。

智能台账管理示意

第三个场景是智链服务中的知识管理平台。我们近几年一直在做知识管理,知识管理体系覆盖公司所有工程项目、十大业务产品、十三大工程类别,涉及三百余项专业参数,目前有 9 万多份历史业务成果和近 1200 份专项知识。从去年开始,我们基于知识库与大模型,准备建设上海建科自己的专业知识问答大模型。

大模型部署的关键要点

在部署大模型的过程中,我认为有几个关键点需要关注。

首先是算力。跟很多公司一样,我们也面临算力昂贵的问题,所以采用分类分级策略:敏感的业务数据和合同数据推理,用本地化部署的 DeepSeek 保证数据安全;日常办公问答不涉及敏感信息的,调用清华智谱的 API,这样能让本地算力优先服务敏感场景。

然后是知识接入机制。现阶段我们处于企业部署大模型的初期,采用 RAG 加上提示词工程的组合策略,在 “建科小智”上搭建知识库应用,每个应用根据主题配置专业知识和提示词,让 AI 回答更准确,这种方式不需要大规模微调,成本低还灵活,能根据不同业务场景扩展。

还有知识库建设。知识库是企业智能化的底层支撑。知识库建设不仅是收集积累的影像、数据、业务文档,而是要进行数据清洗、分类、标签化、结构化,将数据变成真正能用的、有价值的数据资产。

智能化与业务的融合路径

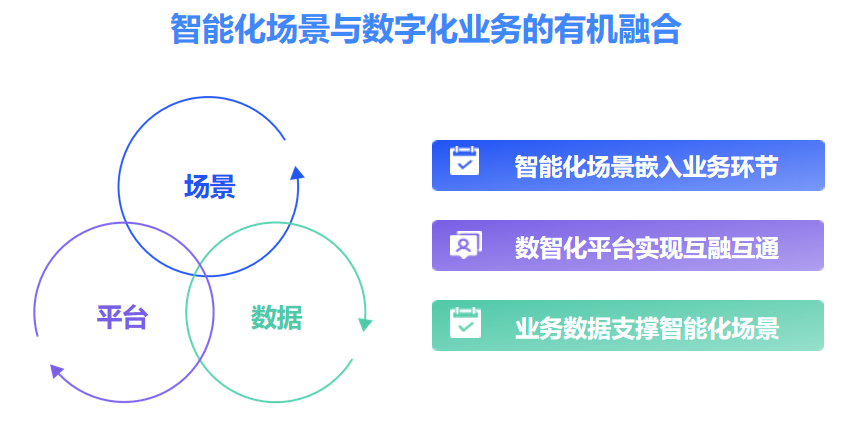

如何让智能化场景和公司数字化业务有机融合呢?我总结了三点。

第一是智能化场景嵌入业务环节,以监理工作为例,我们在平台上把监理任务标准化拆解推送给工程师,比如检查混凝土结构,以前工程师检查完要手写监理日志,如今在数字化场景下,检查到的风险录入平台后会自动生成日志,现场摄像头和机器人采集的隐患也会自动进入日志,工程师不用改变工作习惯,就能享受到智能化带来的效率提升。

第二是数字化平台互联互通,我们公司目前有多个数字化平台,包括业务类,管理类以及应用类。我们的智能化应用会和这些数字化平台之间实现数据对接,通过将平台和数据进行打通,便于AI进行跨系统、跨场景的数据调用,支撑智能化场景落地。

第三是业务数据支撑智能化场景,所有AI应用最终能不能用好,核心还在于数据质量和业务数据支撑能力。业务端生产的数据不仅需要数量,更需要质量,例如“慧监理”后台存储的工程质量安全图片近20万张,我们需要做好这些非结构化数据的分类,治理,标注,逐步把这些业务数据清洗、标准化、归集,作为AI场景调用的基础数据源。

智能化成效和思考

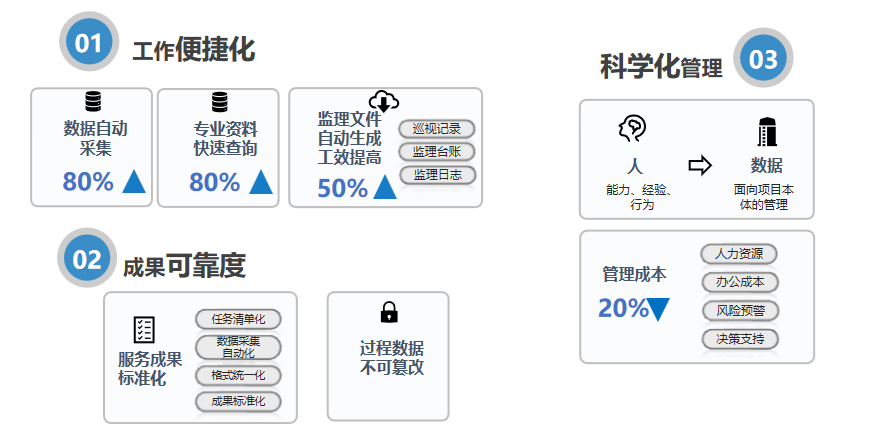

近些年,我们在数字化和智能化方面也取得了显著的成效。对我们内部而言,使得我们的工作更便捷,成果更可靠、管理更科学;对行业而言,破解了工程咨询行业“高要求、强监管、高风险、低能级”困局,实现了行业价值升级的驱动。

数智化成效概览

最后也讲几点我自己在人工智能、数字化方面的思考。

第一,打通数据脉络释放资产价值。很多企业都面临数据治理的难题,积累了大量文档、影像等资料,这些资料可能数据标准不统一,口径不一致,导致资源价值长期被搁置。因此数据治理必须长期做,持续做,深入挖掘历史数据的价值。

第二,融合业务场景构建联动体系。在行业智能化转型中,很多企业是碎片式部署,要围绕业务链条打通场景、数据、平台、角色的壁垒,构建全链条智能化体系。

第三,重塑服务模式,拓展增值空间。虽然以前行业大多是任务式交付,但现在借助 AI 技术,可以通过风险预警提前发现用户潜在需求,从交互式作业转向 “数据 + 智能 + 服务” 的复合型模式,在同质化竞争中打出差异。

第四,确保数据共享有度,守护安全。数据共享是智能化的基础,但要在确保安全的前提下让数据高效流通。